コラム

ドローンの電波はどこまで届くのか?

投稿日/2025.07.16

ドローンを運用するうえで、操縦電波や映像伝送が「どこまで安定して届くか」は非常に重要なテーマです。特に山間部や海上、都市部のビル街などによって、電波状況は大きく変わります。

この記事では、フレネルゾーンという電波伝搬の基礎知識と、日本国内で使用されるDJI製ドローンの電波事情について解説します。

ドローンの電波はまっすぐ進むだけじゃない?

障害物のない「見通し距離」であれば、電波の伝送距離は理論上かなり遠くまで届きます。しかし、実際にはそう単純ではありません。

電波は距離が2倍になると強度は4分の1に、4倍になれば16分の1にまで減衰します。さらに木々や建物、地形の起伏といった環境の影響があると、通信は一気に不安定になります。

無線通信では、単に「目で見える距離」だけでなく、電波の通り道である「フレネルゾーン」が重要です。

このフレネルゾーンの概念は、無人航空機操縦の国家資格「一等無人航空機技能証明」の学科試験にも出題される重要な知識となっています。

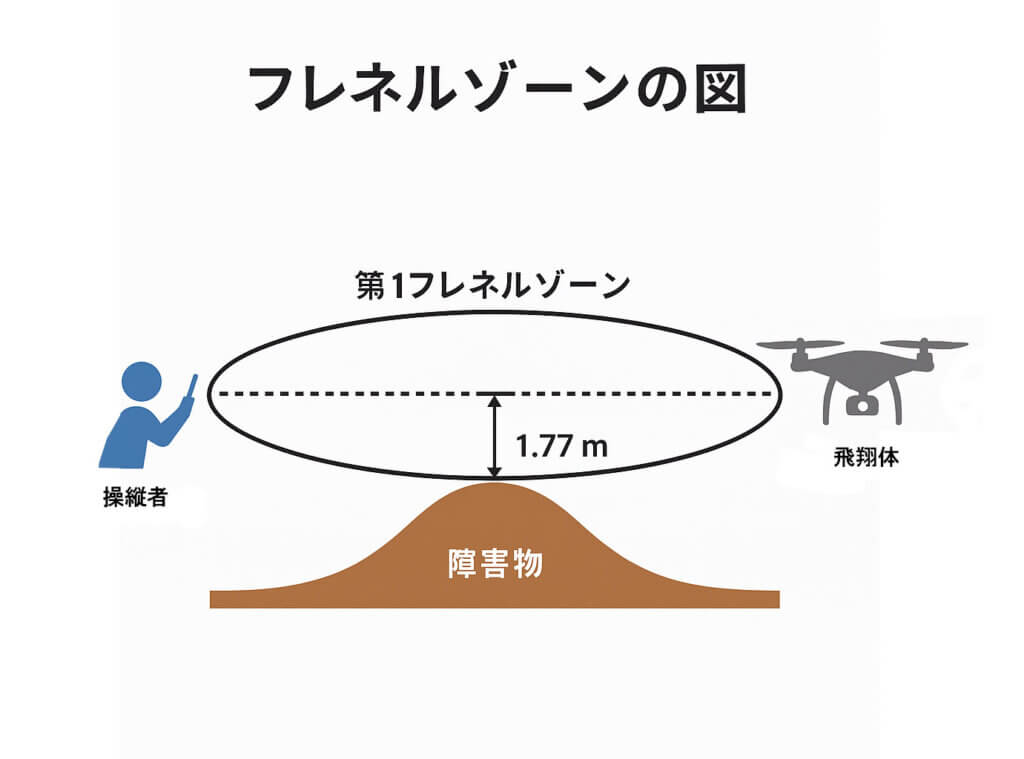

フレネルゾーンとは?

電波は、送信機(点A)から受信機(点B)へ向けてまっすぐ直線的に進むだけでなく、その直線の周囲にも波のように広がります。

この、電波の波動が広がる範囲を楕円状にとらえた空間が「フレネルゾーン」です。

第1フレネル半径の例

【周波数:2.4GHz、送信距離:100m、計測地点:中間地点】の場合、半径:約1.77mとなります。

つまり、ドローンと操縦者のちょうど中間地点で、地面や建物などの障害物が1.77m以内に入り込むと、電波の通信に影響を及ぼす可能性があるのです。

安定した通信を行うためには、このフレネルゾーンの60%以上、すなわち約1.1m以上の空間が確保されていることが理想となります。

日本の電波事情|MIC認証とは?

日本国内で無線機器を使用するには「技術基準適合証明(通称:技適)」の取得が義務づけられています。

これは総務省(MIC:Ministry of Internal Affairs and Communications)が定める技術基準に適合していることを示す制度で、使用できる周波数帯や電波出力などが制限されています。

たとえば、以下の周波数帯が主に使用されています。

■ 2.4GHz帯:一般的なWi-Fiやドローン操縦に利用

■ 5.7GHz帯:主に高速な映像伝送などに利用

日本ではアメリカ(FCC)などと比べて出力(EIRP)に厳しい制限があり、電波の強さよりも「安全性」と「周囲との干渉防止」が重視されています。

Mavic 3の通信性能|実は仕様が違う?

DJIのMavic 3には「O3+」と呼ばれる、高性能な映像伝送システムを搭載していますが、最大伝送距離は地域によって異なります。

| 地域 | 最大伝送距離 | 備考 |

| 日本(MIC) | 約6km | 技適制限による出力制限あり |

| 米国(FCC) | 約15km | 出力上限が高いためより遠距離 |

実際の現場では「見通し」と「フレネルゾーンの確保」、そして「アンテナの角度や高さの調整」が、通信安定性のカギを握ります。

まとめ

ドローンの電波が「どこまで届くのか」は、スペック上の数値だけでは判断できません。通信の安定性には、電波の特性や周囲の環境、さらには日本独自の規制も大きく関わってきます。

そのうえで押さえておきたいポイントは次のとおりです。

■ 電波は直線だけでなく「フレネルゾーン」のクリアランスが重要となる

■ 日本では技適(MIC)によって最大出力が制限されている

■ スペック表の「最大距離」は理想条件であり、現場では遮蔽物や地形、設定などの影響を大きく受ける

※MICは、日本の電波行政を所管する総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications)の略称です。

経験からの補足

実運用ではカタログスペックを信じすぎず「自分の足で電波をつなぐ意識」が安全運用の第一歩です。

以下は実際に40MHz時代から数多く飛行させてきたあくまで経験上の話ですが、まず兎にも角にも「アンテナの向きと飛翔体の位置関係」が大切だと感じます。遠距離においてはアンテナの「面」を飛翔体に向けることが重要です。

残念ながら、DJIコントローラーにおいてはコントローラーを水平に保持したときに「アンテナの折れる方向が逆」の場合が多く、現在のRC proコントローラーにおいても改善されていません。

(※「逆」と感じてるのは個人の感想です。しかし、支持していただける方も多いと思うのですが…。)

現在のDJIコントローラーでは、2本のアンテナが平行であることもその特性に非常に影響を与えます。

またフレネルゾーンに障害を入れないということはもちろん確かですが、障害の物性も重要で、木なのかコンクリートなのか金属なのかそしてその厚さはといった具合です。(乾燥した木→コンクリート→金属板(屋根など) のように電波は透過しにくくなります。)

参考までに、2.4GHzでの減衰率(参考値)は次のとおりとなっています。

| 材質 | 厚さ | 減衰量(dB) | 減衰率(%)※通過電力 |

| 木(乾燥) | 1cm | 1〜3dB | 約80〜95%通過 |

| コンクリート | 1cm | 5〜15dB | 約3〜30%通過 |

| 鉄板 | 1cm | 60dB以上 | 0.0001%以下(≒遮断) |

現場で最もよく尋ねられる質問の一つに「これ、どこまで(電波が)飛ぶの?」というものがあります。

この質問はたとえて言うなら「声はどこまでとどきますか?」に近く、どれほど大きな声でどんな環境下なのかなど、さまざまな条件で変わり、そして詰まるところ、届けたいのは「声」なのか?「言葉」なのか?ということもあり、極めて返答しにくい質問です。

ただ、現在の東京では操縦、伝送に堪えうる距離というのは短くなっているというのが実感です。

もちろん東京の地域に拠るところが大きいですが、レインボーブリッジ付近などは伝送環境があまり良くなく、数百メートルで警戒すべきときもあります。